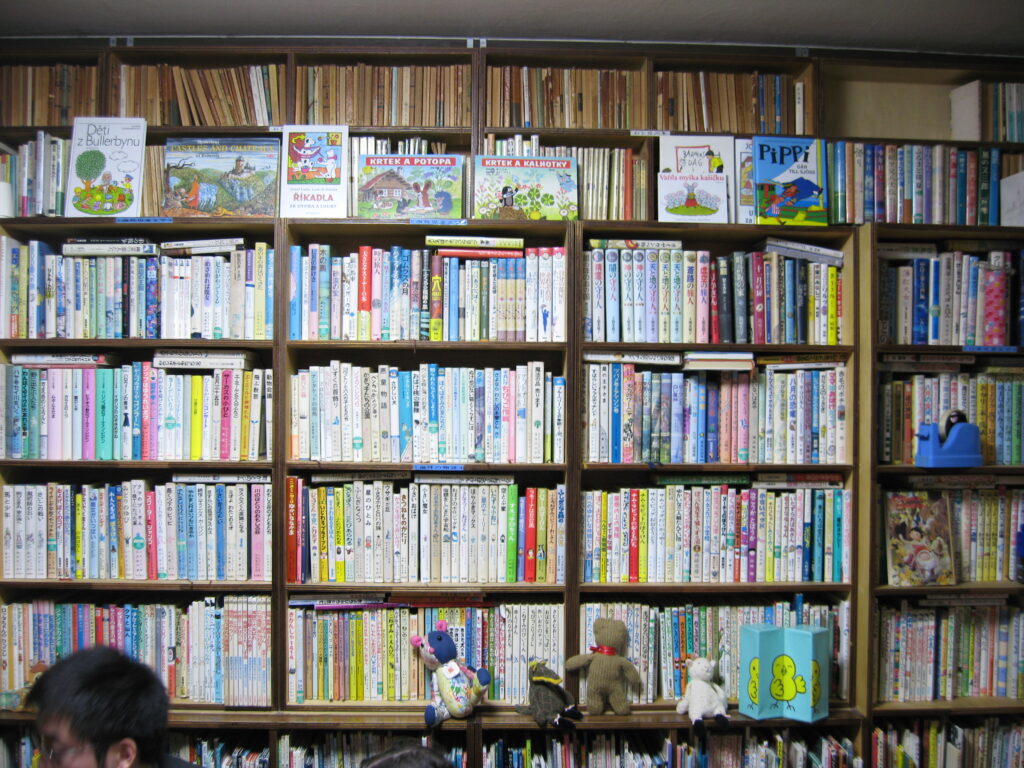

Le kamishibai (prononcez “kamishibaï”) se présente sous la forme de planches illustrées que l’on glisse dans un petit castelet de bois, appelé butai (prononcez “butaï”). Les illustrations qui figurent sur les planches racontent une histoire que le “conteur” va faire défiler par glissement, image après image, en lisant le texte qui se trouve au verso de chaque planche. Étant donné que chaque histoire complète doit être placée dans le butai avant sa représentation, le texte de la première image se trouve au dos de la dernière, et ainsi de suite. Ce procédé est très employé au Japon dans les jardins d’enfants et dans les bunko, petites bibliothèques privées installées dans les appartements ou les maisons de particuliers, qui accueillent les enfants du quartier. Les bibliothèques publiques en possèdent également un grand nombre qu’elles prêtent à leurs usagers, le taux d’emprunts dépassant souvent celui des livres.

Un kamishibai se présente sous la forme de 8, 12, 16, voire 24 planches, dont la taille standard est de 26,5 cm x 38,2 cm. Il peut servir de support à des œuvres de fiction, histoires originales ou contes traditionnels, ou à des documentaires sur les animaux, les plantes, les nombres…

L’artiste qui illustre les planches fait en sorte que son travail s’adapte parfaitement à la façon de les glisser dans le butai. Cela signifie, par exemple, que tous les personnages ainsi que leurs actions sont conçus en fonction du sens de sortie des planches. De plus, les images doivent être simples, sans détails inutiles, et peintes avec des aplats de couleur, de façon à ce que l’ensemble des motifs puisse être vu de loin.

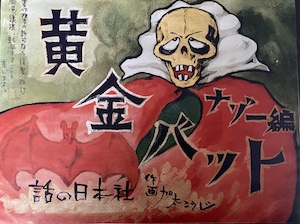

C’est dans les années 30, dans un quartier populaire de Tokyo, que le kamishibai voit le jour sous sa forme actuelle. La crise qui secoue le monde engendre, au Japon, un grand nombre de chômeurs. Pour tenter de gagner quelques sous, certains d’entre eux se déplacent à bicyclette en tirant derrière eux leur petit castelet. Ils s’installent dans la rue, dans les lieux de passage des enfants auxquels ils racontent des histoires tout en vendant des sucreries. Ce spectacle de rue prendra le nom de kamishibai, autrement dit, “théâtre de papier”. En 1931, on compte près de 2 000 personnes exerçant ce métier à Tokyo. Quant aux enfants, ils semblent tout à fait fascinés par ce type de spectacle qui va également intéresser des artistes et des éditeurs.

Dès 1932, Koji Kata (1918-1998) réalise des pièces destinées à être interprétées dans la rue. Il poursuivra son travail pendant près de trente ans et sera l’auteur de nombreuses œuvres. Critique et écrivain, après le déclin du kamishibai de rue, on lui doit une intéressante étude sur L’histoire du Kamishibai pendant l’époque Showa du règne d’Hiro-Hito. Gozan Takahashi (1888-1965) est l’un des premiers créateurs de kamishibai pour les jardins d’enfants. C’est en hommage à son travail qu’a été créé le prix qui porte son nom et qui récompense toujours aujourd’hui la meilleure pièce de kamishibai.

Malheureusement, victime de son succès, le kamishibai va servir d’outil de propagande durant la seconde guerre mondiale. Les pièces, originairement fondées sur le libéralisme, vont exalter la guerre au fur et à mesure de son aggravation dans le Pacifique.

Le kamishibai va également retenir l’attention des éducateurs. Kenya Matsungara (1907-1996), chercheur en sciences de l’éducation, produit plusieurs pièces, publie et promeut la diffusion du Kogai Kyoiku Kamishibai (kamishibaï éducatif périscolaire). En 1938, il fonde l’Association du kamishibaï éducatif au Japon. Il est accompagné dans cette aventure par le dramaturge Shunjiro Aoe (1904-1983) ainsi que par des créateurs qui s’impliquent dans ce mouvement, tel Daiji Kawasaki (1902-1980), dont l’œuvre comporte de nombreux contes traditionnels. Seishi Horio (1914-1991), connu pour son travail sur Kenji Miyazawa, célèbre auteur japonais, est également très actif dans cette association dès sa création.

En 1943, on compte neuf maisons d’édition publiant des kamishibai dont le tirage moyen mensuel s’élève à 600 000 exemplaires.

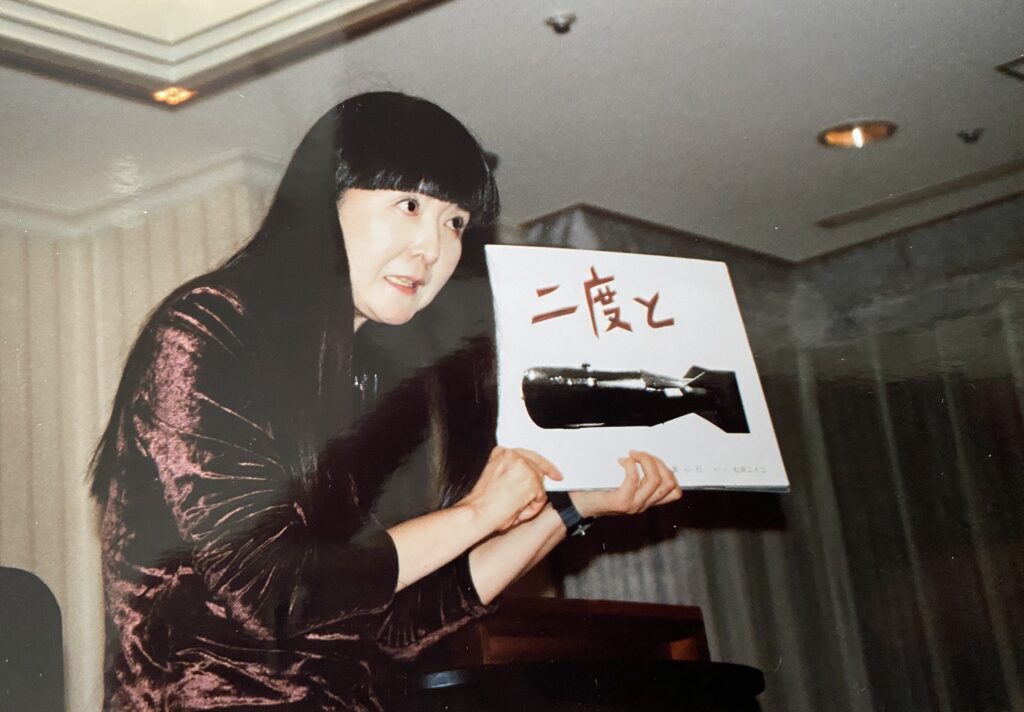

Après la guerre, tandis que le kamishibai de rue ressuscite (dans les années 50, à peu près 50 000 personnes en vivent, pour la plupart des travailleurs sans emploi), le kamishibai éducatif continue sa route. La créatrice Keiko Inaniwa (1916-1975) va jouer un rôle important dans sa promotion. En 1948, elle fonde, en collaboration avec Daiji Kawasaki, Seishi Horio, Koji Kada, le Groupe démocratique pour le kamishibaï, qui deviendra plus tard le Cercle d’études du kamishibai éducatif. Ce groupe qui fit faillite en 1955, déploie ses activités dans les domaines publicitaires, d’études et de publications. C’est la maison d’édition Doshin-sha qui lui succède. Keiko Inaniwa en devient le premier éditeur en chef en 1957 et crée Kodomono Bunka Kenkyujo (le Catalogue culturel des enfants). Kinji Muramatsu (1921-1999), fondateur de Doshin-sha avec son épouse, Keiko Inaniwa, dira que les années qui ont précédé la création de cette maison d’édition symbolisent la préhistoire du kamishibai. Elles marquent un véritable tournant de rupture avec les œuvres de propagande en affirmant une position pacifiste de respect de la vie, de la paix et des enfants. C’est toujours cette philosophie qui préside au travail actuel de Doshin-sha et de l’association IKAJA (International Kamishibai Association of Japan) que j’ai le plaisir et l’honneur de représenter en France.

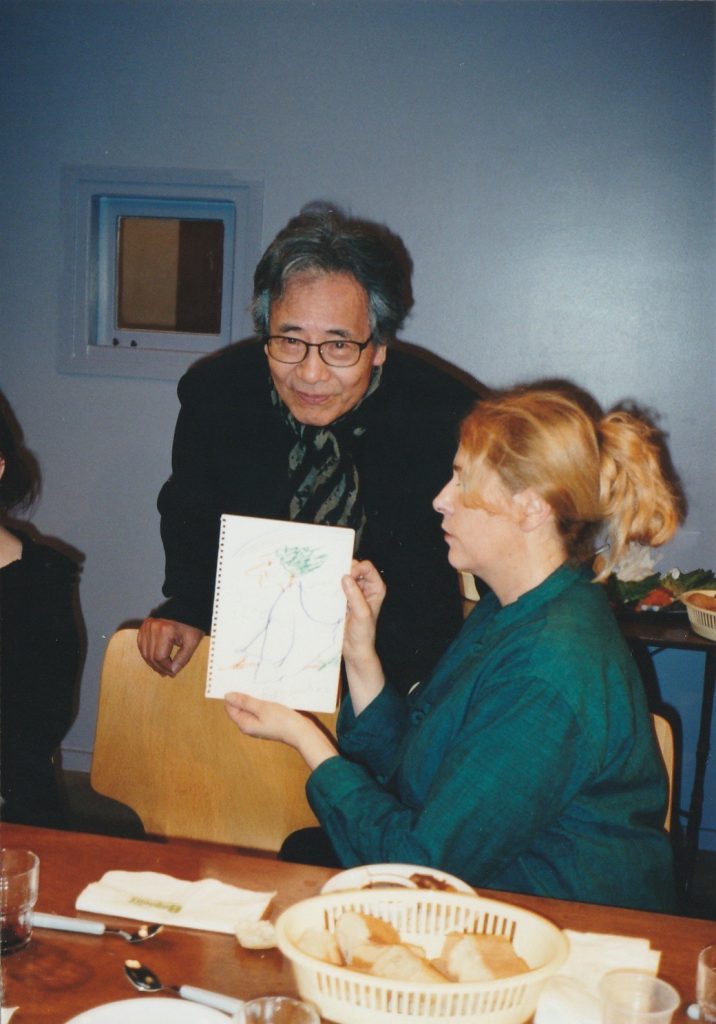

Quelques grands artistes japonais de kamishibai publiés par Doshinsha.

Lors d’une promenade près d’une rivière, à Tokyo, Noriko Matsui, dont les kamishibai sont particulièrement excellents , m’a confié qu’ils lui demandaient beaucoup plus de travail que les simples albums pour enfants. Ce jour-là, elle me raconta aussi que le bord de la rivière où nous nous promenions était jadis bordé de cerisiers, mais que ces derniers avaient tous été coupés car on manquait de bois pour fabriquer les cercueils des victimes de la bombe atomique.

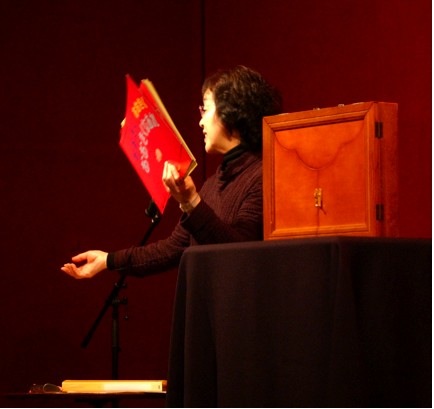

Quelques souvenirs de représentations et de formations que j’ai organisées à l’attention des bibliothécaires et des professionnels de l’enfance.

Mentions légales et confidentialité

© Tous droits réservés. Marie-Charlotte Delmas